UNA ESTELA DE MUERTE: DESDE LA MALDICIÓN DEL VAPOR COLUMBIA HASTA LOS SALNATRONES DE TOCOPILLA

El nombre del SS Columbia fue causa de temor y tormento en el Norte Grande de Chile, por muchos años. Este vapor con servicios de carga y pasajeros, primer navío con generador de electricidad para iluminación propia y con ampolletas, paseó la bandera estadounidense por el océano Pacífico originalmente al alero la Oregon Railroad & Navigation Co., pasando más tarde a manos la Union Pacific. A pesar de su reputación y modernidad, sería acusado de traer al territorio chileno uno de los peores azotes epidémicos, en uno de sus muchos viajes mientras estuvo en uso entre 1880 y 1907.

Construido por la John Roach & Sons en los astilleros de Chester, Pennsylvania, y echado al agua hacia los mismos días cuando Chile iniciaba operaciones bélicas en Arica, el infame Columbia se haría tristemente renombrado en localidades como Antofagasta y Calama, llegando a ser llamado el Buque Maldito por haber portado y derramado sobre los puertos del territorio minero nortino de una extraña avalancha de epidemias y enfermedades. Estas calamidades permanecieron castigado a aquellas regiones por dos o tres décadas, muy especialmente a la de Antofagasta, dejando sembrada una semilla de muerte, sufrimiento y emergencias sanitarias que realmente estrangularon a la población local.

La oscura historia comienza cuando el Columbia zarpó desde San Francisco rumbo hacia Sudamérica, llegando con su carga, pasajeros y ratas polizonas hasta las costas chilenas, aquel año de 1903. El problema era que, tras pasar por el puerto peruano de Callao, entre sus ocupantes había subido también la temible peste bubónica, mal que llegó con los roedores escondidos en las bodegas. De esta manera, el vapor fue expandiendo la odiosa enfermedad hasta las costas de Iquique, luego a Antofagasta y Valparaíso, pero las más graves consecuencias tendrían lugar entre las comunidades de trabajadores del salitre del Norte Grande, en donde causaron muchos contagios y muertes.

Varios de los cadáveres debieron ser incinerados durante la plaga. Otros acabaron arrojados al mar y, como había sucedido ya con epidemias anteriores en aquellos desiertos, algunas de las residencias en donde se reportaron fallecidos también fueron quemadas. Favorecida por las malas condiciones de higiene de la época y la precariedad de las medidas posibles de llevar adelante, la peste se disparó en localidades como Pisagua durante el año 1905, debiendo improvisarse lazaretos para los enfermos. Mientras tanto, se había desatado un verdadero frenesí por capturar ratas en las ciudades, incluso con recompensas, pues se las señalaba como principales agentes transmisores.

Vista del Edificio de la Aduana de Antofagasta en 1888. Imagen de las exposiciones del Museo Regional de Antofagasta.

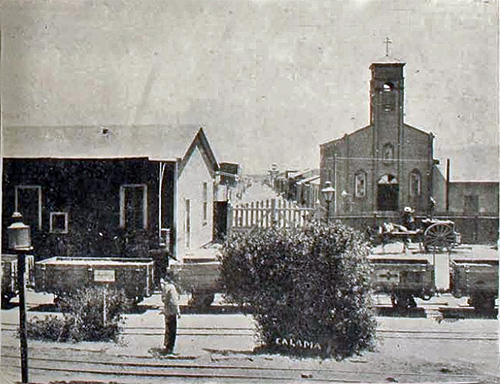

Plaza e Iglesia Parroquial de Calama, luego Catedral de San Juan Bautista, vista desde calle Sotomayor, en imagen publicada por la revista "Zig Zag" de enero de 1909.

Tocopilla, sector de la Casa de Piedra, en imagen publicada por Damir Galaz-Mandakovic en su trabajo titulado "Hermanos Latrille: impronta en el desierto".

Para el mes de agosto de 1907, las autoridades realizaron un catastro de casos en Pisagua, Iquique, Antofagasta, Calama y Taltal, arrojando 695 confirmaciones con 302 resultados de muerte. Sin embargo, nuevas pestes se estaban sumando al castigo... La conexión y concatenación de todos estos males era evidente para los más crédulos: el vapor había traído sólo desastre y muerte.

Lo que estaba sucediendo ya entonces pareció darles la razón a los más supersticiosos y bogifóbicos con exceso de miedo a las influencias sobrenaturales: a partir de la plaga de peste bubónica del Columbia, se presentarían y persistirían en la misma región antofagastina, por varios años más, una seguidilla de epidemias como la viruela, la tuberculosis, el sarampión, el cólera y el tifus exantemático. De hecho, hacia 1905 se habían iniciado ya las afanosas obras de construcción de alcantarillas, en la urgencia de prevenir más expansión de la peste bubónica y la viruela.

La larga y múltiple crisis sanitaria iba a dejar miles de fallecidos en las cuenta, por supuesto. A pesar de las culpas señalando a la maldición del Columbia, sin embargo, es probable que las pestes posteriores hayan sido traídas en otros barcos: se sabe que la fiebre amarilla pudo entrar desde el Callao con dos casos reportados en otro barco en 1910, por ejemplo. De todos modos, para el recuerdo de la región quedaron indivisiblemente asociadas al paso por las costas del desierto Atacama del Barco Maldito que, curiosamente, ya había pagado su deuda ante el destino: se había hundido en 1907, tras chocar en California con la goleta vapor San Pedro, llevándose 88 vidas en el trágico accidente.

Para el mismo año de 1910, los casos fatales de peste bubónica habían subido a 988 y los contagios a 3.053 reportados. Por supuesto, entre los habitantes de la zona, especialmente en Calama y al interior del río Loa, aún corría la especie de que el Columbia cargó con alguna clase de maleficio: aunque las plagas motivaron rogativas y procesiones de la comunidad para tratar de contrarrestar la incomprensible sucesión de epidemias, algunas fiestas religiosas debieron suspendidas en este extenso período para evitar más transmisiones, fomentando más aún la creencia en que una mano diabólica estaba detrás.

Preparación de un salnatrón o salitrón en playa La Gasolina, en fotografía publicada por Damir Galaz-Mandakovic en su sitio "Tocopilla y su historia".

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Tocopilla vigilando los salnatrones de Año Nuevo, en fotografía publicada por Damir Galaz-Mandakovic en su sitio "Tocopilla y su historia".

En medio de la agitación y los miedos generalizados de la ciudadanía, hacia 1912 se intentó detener el avance de la fiebre amarilla con grandes fumigaciones de azufre, a la vez que se hizo verter petróleo y a veces también salitre en los charcos o depósitos de aguas, esperando que las larvas del nefasto mosquito transmisor Aedes aegypti que allí crecían, murieran sofocadas. Dichas aguas con petróleo eran incendiadas, produciendo una gran humareda en varios puntos de la ciudad de Tocopilla. Esta interesante historia ha sido abordada por investigadores nortinos como Damir Galaz-Mandakovic, pues generó una larga tradición en la misma localidad: los salnatrones de Año Nuevo.

Aunque algunas opiniones locales suponen que dichas hogueras se remontan sólo a mediados del siglo XX o poco después, asegura Galaz-Mandakovic que, pasadas las emergencias de salud pública, continuaron realizándose desde aquella época en Tocopilla pero ahora acopladas al espíritu de ciertas tradiciones internacionales de celebración del final de la Nochevieja e inicio de la Nochenueva. Consistían así en enormes fogones encendidos por la comunidad justo a la hora de comenzar el nuevo año y que se armaban con salitre, solventes y materiales combustibles en la orilla misma del mar, en las roqueras de una playa que fue denominada -precisamente- La Gasolina. Allí se elevaban las llamas y las columnas de humo y vapor, causando grandes rugidos del fuego cuando este era golpeado por las olas marinas, pero sin conseguir apagarlo.

A la tradición de los salnatrones o salitrones, como se les llama también, se los asoció entonces con quemar "lo malo" o dejar atrás el pasado para iniciar un nuevo ciclo, permaneciendo así muy especialmente mantenido entre los habitantes del sector La Costanera. Se volvió uno de los ritos típicos del ex puerto salitrero, de hecho, junto con la quema de un "mono" (representación del año que se va) a las cero horas, de la misma manera que sucede en los carnavales. Como organizador y ejecutor destacó el fallecido vecino Caupolicán Pérez, quien estuvo 40 años en esta actividad, razón por la que fue reconocido por la Municipalidad de Tocopilla en 2019.

Sin embargo, desde el año 2010 o 2011 había comenzado a cuestionarse el rito del salnatrón por la evidente contaminación que provocaba y dado que incluso se usaban neumáticos de camiones para iniciar la gran combustión. Además, desde 2015 en adelante la tradición experimentó varios problemas de organización. De este modo, los salnatrones fueron suspendidos en 2020 en medio de la escala de revueltas sociales que afectaban al país. Lo mismo sucedió en 2022, esta vez por precauciones ambientales, y algunos ya dan por terminada ya la costumbre de las grandes fogatas de Año Nuevo que podrían relacionarse con el funesto y olvidado período de las plagas azotando a la región.

Comentarios

Publicar un comentario